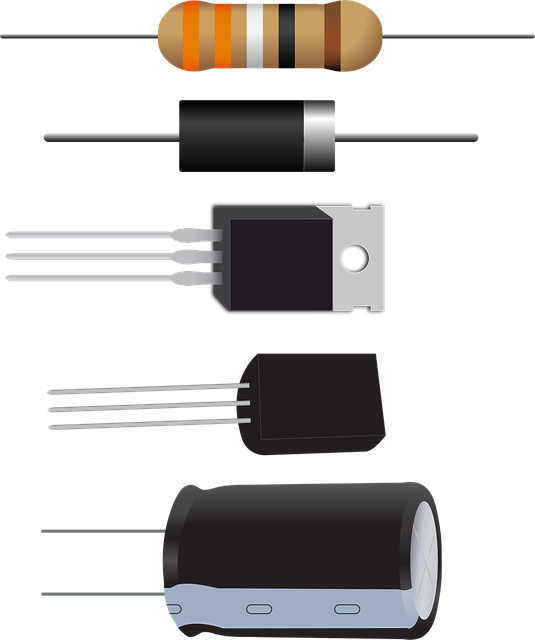

電子回路設計、特にデジタル回路や高周波回路を扱う上で、「デカップリング」は避けて通れない非常に重要な技術です。データシートの推奨回路図を見ると、IC(集積回路)の電源ピンのすぐ近くに必ずコンデンサが配置されています。

これが「デカップリングコンデンサ」と呼ばれるものです。

この記事では、なぜこのデカップリングが必要なのか、その基本的な意味と目的、そしてなぜ「ICの直近に配置」しなければならないのか、その理由を詳しく解説いたします。

デカップリングとは何か?

デカップリング (Decoupling) とは、直訳すると「切り離すこと」を意味します。

電子回路においては、**「ある回路(主にIC)を、電源ラインから電気的に(高周波的に)切り離す」**ために行う設計手法を指します。具体的には、ICの電源ピン(VCCやVDDなど)とGND(グラウンド)の間にコンデンサを挿入する技術を指します。

なぜデカップリングが必要なのか?

現代のIC(マイコン、CPU、FPGAなど)は、内部で非常に高速なスイッチング動作(ON/OFFの切り替え)を行っています。

この高速な動作により、2つの大きな問題が発生します。

- 瞬間的な大電流の要求: ICは動作が切り替わる瞬間(例: クロック信号の立ち上がり)、ナノ秒(10億分の1秒)といった極めて短い時間に、非常に大きな電流(スパイク電流)を必要とします。

- 電源ラインの問題(寄生インダクタンス): 電源からICまで繋がっている配線(パターン)は、どんなに短くとも微小な「インダクタンス(コイル成分)」を持ってしまいます。これを寄生インダクタンスと呼びます。

インダクタンスには「電流の急激な変化を妨げようとする」性質があります。

そのため、ICが「今すぐ大電流が欲しい!」と要求しても、電源ラインの寄生インダクタンスが抵抗となり、必要な電流を瞬時に供給できません。結果として、ICの電源ピンで一時的に電圧が大きく低下(電圧降下)してしまいます。

この電圧降下がICの動作許容範囲を超えると、ICは誤動作を起こしたり、最悪の場合はリセットがかかったりしてしまいます。

デカップリングは、この問題を解決するために不可欠な技術です。

デカップリングコンデンサの2つの重要な目的

ICの直近に配置されたコンデンサ(デカップリングコンデンサ)は、主に以下の2つの重要な役割を同時に果たします。

目的1:瞬時的な電流(電力)の供給源

コンデンサは、電気を蓄える(充電する)性質を持っています。

デカップリングコンデンサは、ICのすぐ近くに配置された**「小さな電力貯水池」**のような役割を果たします。

- 平常時: 電源から供給される電力で、コンデンサは満タンに充電されています。

- ICの瞬時要求時: ICがスパイク電流を必要とした瞬間、遠くの電源から電流が届くのを待つのではなく、すぐ隣にあるコンデンサから蓄えていた電力が瞬時に供給されます。

これにより、寄生インダクタンスの影響を受けることなく、ICの電源電圧は安定に保たれ、電圧降下による誤動作を防ぐことができます。

目的2:高周波ノイズの除去(バイパス)

ICは高速で動作する際、それ自体が電源ラインに対して高周波のノイズ(スイッチングノイズ)を発生させてしまいます。

コンデンサには**「高周波ほど通りやすい(インピーダンスが低い)」**という重要な性質があります。

- ICが発生させた高周波ノイズは、電源ライン(抵抗が高い)へは向かわず、すぐ隣にあるコンデンサ(高周波にとって抵抗が低い)を通って、GNDに逃げていきます。

- また、外部から電源ラインに乗ってきたノイズも、同様にコンデンサを通ってGNDに逃げます。

このように、ノイズをGNDへ「迂回(バイパス)」させることで、ノイズが電源ラインを通じて他の回路へ伝播するのを防ぎ、回路全体の安定性を高めます。(この働きに着目して「バイパスコンデンサ」とも呼ばれます)

「バイパスコンデンサ」との違い

実務上、「デカップリングコンデンサ」と「バイパスコンデンサ」は、ほぼ同義語として使われることが大半です。どちらも「ICの電源ピンとGND間に配置するコンデンサ」を指します。

あえてニュアンスの違いを区別するならば、以下のようになります。

- デカップリング: ICを電源ラインから「切り離す」という観点。主に目的1(瞬時電流の供給)の役割に着目した呼び方。

- バイパス: ノイズをGNDへ「迂回させる」という観点。主に目的2(ノイズ除去)の役割に着目した呼び方。

機能としては、どちらも同じコンデンサが担っています。

最も重要な「実装(配置)」のルール

デカップリングの効果を最大限に発揮させるためには、コンデンサの「配置場所」と「配線方法」が極めて重要です。

ルール1:ICの電源ピン直近(最短距離)に配置する

これがデカップリングにおける絶対的なルールです。

理由: コンデンサをICから遠くに配置してしまうと、ICとコンデンサの間の配線自体が持つ「寄生インダクタンス」が無視できなくなります。このインダクタンスが抵抗となり、せっかくコンデンサを置いても瞬時的な電流供給の効果が著しく低下してしまうためです。

ルール2:配線は「太く、短く、ループを小さく」

ICの電源ピン → コンデンサ → GNDピン という配線の経路は、できるだけ「太く」「短く」します。

また、電源ピンからGNDピンまでの電流が流れる経路(ループ)の面積を、できるだけ小さくするよう配線します。これもすべて、寄生インダクタンスを最小限に抑えるための工夫です。

ルール3:複数の容量のコンデンサを組み合わせる

多くの場合、ICの近くには「0.1μF(マイクロファラッド)」のような小さな容量のセラミックコンデンサと、「10μF」のような大きな容量の電解コンデンサなどが組み合わせて配置されます。

理由: コンデンサは種類(容量)によって、得意な周波数帯域が異なるためです。

- 小容量セラミックコンデンサ (例: 0.1μF, 0.01μF): 高周波特性に優れており、ICが発生させる高周波ノイズの除去や、非常に高速なスパイク電流への応答を担当します。

- 大容量コンデンサ (例: 1μF, 10μF): 低周波特性に優れており、電源ラインのゆっくりとした変動(低周波リップル)の吸収や、比較的大きな電流要求を担当します。

このように、特性の異なるコンデンサを並列に配置することで、低い周波数から高い周波数まで、広帯域にわたって電源ラインを安定させることができます。

まとめ

デカップリングは、IC(特に高速動作するデジタルIC)を安定動作させるための「保険」のような技術です。

- 目的: ICへの「瞬時電力供給」と「高周波ノイズの除去」。

- 役割: コンデンサをIC直近の「電力貯水池」および「ノイズの抜け道」として機能させる。

- 実装: ICの電源ピンとGNDピンに対し、「最短距離」で「適切な容量」のコンデンサを接続することが最も重要。

回路図上では単なるコンデンサ一つに見えますが、その配置場所と配線方法が回路全体の信頼性を左右する、非常に重要な設計要素です。

IT・ガジェット・電子工作の知識をこれひとつで

ここまで読んでいただきありがとうございます。最後に宣伝をさせてください。

PCアプリの操作解説、最新のガジェット情報、そして電子工作の専門書まで。 Kindle Unlimitedなら、あらゆるジャンルのIT・デジタル関連書籍が読み放題です。

「仕事の効率化」から「趣味の深掘り」まで、高価な専門書をわざわざ買わずに、必要な情報をその場で引き出せるのが最大のメリット。 現在は30日間の無料体験や、対象者限定の「3ヶ月499円」プランなどが用意されています。まずはご自身のアカウントでお得なオファーが表示されるかご確認ください。